Е.В.СУББОТСКИЙ. РЕБЕНОК ОТКРЫВАЕТ МИР

КНИГА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА

МОСКВА

ПРОСВЕЩЕНИЕ

1991

ББК 88.8

С89

Рецензенты: доктор психологических наук, действительный член АПН СССР, профессор В. В. Давыдов; член-корреспондент АПН СССР, профессор, директор НИИ дошкольного воспитания АПН СССР Н. Н. Поддьяков

Субботский Е. В.

С89 Ребенок открывает мир: Кн. для воспитателя дет. сада.— М.: Просвещение, 1991.— 207 с.: ил.— ISBN 5-09-002817-6

В книге в популярной и увлекательной форме освещены психологические аспекты освоения ребенком окружающего мира. Затронуты вопросы развития и воспитания личности, формирования представлений о физических и психических явлениях. Рассмотрены также проблемы воспитания и обучения детей у разных народов в различные исторические эпохи.

Книга адресована воспитателям детского сада и родителям.

ББК 88.8

ISBN 5-09-002817-6

© Субботский Е. В., 1991

Оглавление

О ЧЕМ И ЗАЧЕМ (введение в книгу)

Есть в психологии зрительного восприятия так называемые невозможные фигуры — предметы, которые могут существовать лишь на бумаге. Чем дольше смотришь, тем больше удивляешься. Кажется, будто пришли они из другого мира, живущего не по нашим привычным законам. Но видно это не сразу. Умело «маскируются» они под самые обычные, реальные предметы. Да только ли в восприятии существуют эти осколки «странного мира»?

С раннего детства у меня сохранилось несколько образов. Вот большой, грузный человек переезжает меня вдоль пояса на велосипеде; мимо идет отец, но, равнодушно скользнув взглядом, исчезает вдали. Вот из разбитого соседской девчонкой носа ручьями льется кровь, заполняя до краев объемистое ведро. Вот близкий, родной человек, идя по шпалам, вдруг спотыкается об острый костыль — и кожа, подобно чулку, спадает с раненой ноги. Невозможно? Да, невозможно. Что-то, конечно, было, но не в такой степени. Тут изрядно поработала детская фантазия. Однако до чего же ярки эти образы! До чего же реальными, подлинными кажутся они чувству, лишь разум упорно твердит «нет».

Почему-то эти образы застряли в памяти, удержались на поверхности сознания. Удивительно — ведь их ровесники давно уже в пучине забвения. А эти, как странные морские животные, явившие себя из глубин, молчаливо говорят мне: «Смотри, там, откуда мы пришли, есть другой мир. Мир, совсем не похожий на твой, привычный. Мир этот не так уж и далек. Он совсем рядом. Но тебе в него не попасть».

Да, этот мир — мир детского сознания — недалек. Он рядом, он внутри нашего, взрослого мира. Он смотрит на нас глазами ребенка. Говорит нам его голосом. Выражает себя в его поступках. Когда-то он был и нашим миром. Но мы ушли, а назад пути нет. Но почему же хочется вернуться в него? Почему для многих из нас кажется он утерянным раем, золотым веком нашей жизни?

Как же обмануть время? Как заглянуть в этот мир? Способ только один: жить, говорить, действовать с его посланцами — детьми. Правда, никогда уже не сможем мы заглянуть в него «изнутри». Захлебнуться детским восторгом, увидеть новую, не «запыленную» памятью и опытом, планету. Но хотя бы «извне», хотя бы косвенно по признакам, намекам «расшифровать» его. Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания. Не заглянув в этот мир, нельзя не только воспитывать других — невозможно понять самого себя.

Мир этот сложен и содержит в себе другие миры. Это — мир общения ребенка с людьми, мир социальных взаимоотношений. Как воспринимает ребенок других и самого себя? Как познает добро и зло? Как и почему прикасается к сокровищам нравственности? Когда и как становится независимым? Как возникает и развивается его личность?

Это — мир предметов, мир познания. Как постигает ребенок идею физической причинности? Почему изгоняет из реального мира волшебников и фей? Как различает мир объективный, внешний, и свой субъективный, внутренний, мир? Как решает для себя вечные человеческие проблемы: проблемы истины и существования? Как соотносит свои ощущения с вызвавшими их предметами? По каким признакам отличает реальность от фантазии?

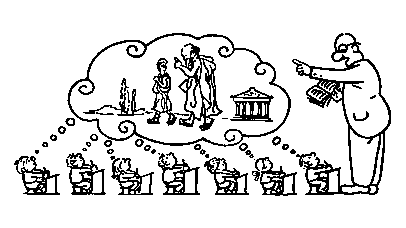

Это — мир истории и культуры. Как и любой человек, ребенок невидимыми нитями истории связан с нашими далекими предками. С их традициями, культурой, мышлением. Живя в настоящем, он держит в руках эти невидимые нити. Ребенок — и никто другой — свяжет их с нитями будущего. И понять детство вне его истории невозможно. Как и когда возникло современное детство? Чем оно отличается от детства наших далеких предков? Как изменяют история и культура представления людей о ребенке, способы его воспитания и обучения? Как работает «машина детства»?

Вопросы эти волновали меня давно. Очень быстро я понял, что их простота — лишь видимость. Как и природа, психика человека нелегко выдает свои тайны. Месяцы и годы проходят, прежде чем удается найти то единственное, непротиворечивое объяснение. А каков итог?

Статья в научном журнале, диссертация, в лучшем случае — специальная книга. Все это — достояние узкого круга специалистов. Минуют десятилетия, пока добытые знания дойдут до адресата, до тех, кто непосредственно участвует в процессе формирования детского сознания: родителей, воспитателей, педагогов. Но ведь эти знания нужны сейчас. Они необходимы и воспитателю детского сада, и школьному учителю; могут пригодиться детскому писателю и художнику — оформителю детских книг. Перестройка, непрерывно происходящее обновление жизни — это ведь и перестройка сложившихся духовных ориентаций, в том числе и взглядов на процессы обучения, воспитания, общения. Это — борьба точек зрения, противоборство разных тенденций, плюрализм мнений в вопросах воспитания и обучения. Это — преодоление консервативных подходов к воспитанию, десятилетиями укоренявшихся в нашем сознании. И все это должно происходить «здесь и теперь» — в настоящем, а не в далеком и неопределенном будущем.

Так родилась эта книга. В основном она содержит описания моих собственных опытов и размышлений. Рассказывается, конечно, и о работах других ученых, советских и зарубежных. Цель книги не только в том, чтобы предложить читателю сумму научных сведений или рекомендаций. Прежде всего мне хотелось подумать имеете с воображаемым собеседником, поговорить, поспорить. Может быть, кого-то это побудит к самостоятельным размышлениям о ребенке и его мире. Может быть, поможет чуть-чуть изменить привычный взгляд на ребенка. А впрочем, если кому-то эта книга покажется просто любопытной, то и этого будет достаточно.

КАК РОЖДАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ?

Нередко в беседе с родителями приходится слышать: «Сын стал упрямый, сладу нет, что делать?»; «А мой очень робкий, обидят его — сдачи дать не умеет, как с ним быть?»

Подобные вопросы затрагивают самую сложную и малоисследованную область человеческой психики — личность. Характер, эмоциональные переживания, потребности и мотивы поведения — все это относится к сфере личности. Веками кораблям науки удавалось обходить это «белое пятно», отдавая его на откуп мудрецам, писателям, поэтам. И все же время заставило психологию пуститься в трудное плавание: слишком важные проблемы стоят перед современным обществом, чтобы по-прежнему решать их «на глазок».

Проблемы эти, и прежде всего проблемы, связанные с воспитанием детей, возникли не на страницах ученых книг, не в тиши профессорских кабинетов. Они рождены самой жизнью. Вот почему всякий культурный человек, как бы далек от психологии он ни был, не может сейчас обойтись без знаний о том, как формируется личность.

Мы не претендуем здесь на целостное описание личности ребенка, такое описание не вместили бы и десятки пухлых томов. Скорее, это размышления психолога по поводу некоторых актуальных проблем развития личности.

Легко ли родиться?

Трудно вам было родиться? Что бы вы ответили, услышав подобный вопрос? Наверное, пожали бы плечами: «Да как-то не понял, не осознал в то время. А если и понял, то забыл». И я не помню. И вообще мало кто помнит свои ранние детские переживания, да и то, если они относятся к периоду не раньше 3-летнего возраста.

Как же все-таки узнать, переживает ли что-нибудь новорожденный? Чувствует ли он, например, удовлетворение, когда его кормят, или неудовольствие, когда его не кормят слишком долго?

Поскольку младенец — существо еще бессловесное, сказать нам об этом он не может. В науке же по отношению к бессловесным существам, животным например, вообще не принято употреблять термин «переживание». Рассказывают, что знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов запретил своим сотрудникам пользоваться в лаборатории словами «чувствует», «думает», «переживает». С точки зрения физиологии животные (да и человек) не переживают, они реагируют.

Зато писатели не стесняются. Вот, например, рассуждения толстовского Холстомера:

«Знаю: теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой,— думал мерин.— Я рад этому, потому что… мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны».

Но оставим пока проблему «Думают ли животные?» и обратимся к новорожденному. И у него есть полный набор автоматических реакций — так называемых безусловных рефлексов. Положите его на животик, и он повернет головку вправо или влево: это — защитный рефлекс. Дайте ему опереться ножкой о ладонь — он продвинется немного вперед. Это — рефлекс ползания. Положите его на спинку и прикоснитесь к ладоням тонким стержнем — маленькие ручки тотчас обхватят его. Теперь можете поднять стержень, и малыш повиснет в воздухе. Это — хватательный рефлекс, или рефлекс Робинзона.

Возможно, эти рефлексы достались нам от наших предков — обезьян. Маленькой обезьянке, доведись ей родиться на дереве, было, наверное, очень важно поскорее ухватиться за шерсть матери: не дай бог упасть. Ребенку же, конечно, подобные рефлексы ни к чему: ему ничто не угрожает. Да и схватиться не за что. Поэтому рефлексы эти быстро отмирают.

Есть, однако, в этом наборе и совершенно необходимые для жизни «принадлежности»: дыхательный рефлекс, рефлекс сосания и некоторые другие. Попробуй, обойдись без них. Входит в эту группу и первый крик новорожденного — самый знаменитый рефлекс, воспетый поэтами и писателями всех времен и народов. Физиолог нам объяснит, как велико значение этого рефлекса: он и работе легких способствует, и дыхательную мускулатуру упражняет, и…

«Позвольте,— слышу я голос читателя,— вы что-то уж совсем в физиолога превратились. Выходит, что ребенок — вроде механический игрушки, только за веревочки дергай. А как же с переживаниями? Может, он кричит-то оттого, что ему холодно?»

Постойте, постойте… А ведь мысль-то, кажется, правильная.

Ведь никто не сомневается в том, что новорожденный и даже еще не родившийся ребенок обладает психикой. Конечно, это психика в ее первичных, зачаточных формах, мало похожая на психику взрослого человека, прошедшую огромный путь эволюции и сложных изменений. И все же именно из этих зачатков, как писал выдающийся советский психолог Л. С. Выготский, развиваются высшие психические функции человека. А раз новорожденный обладает психикой, то почему бы ему не иметь и первичных, зачаточных форм переживаний.

Такой же вопрос задал и французский ученый Фредерик Лабуайе в книге «Рождение без насилия».

«Страдает ли новорожденный?» — спрашивает он.

«Ну что вы,— ответит малосведущий оппонент.— Новорожденный не видит, не слышит, не понимает, у него нет сознания».

Нет сознания? Смотря что под этим понимать. У него нет слов — это верно. Но разве не бывает языка без слов? Если человек случайно глотнул кипяток, нужны ли ему слова, чтобы выразить свою боль?

Посмотрите на новорожденного в первые минуты его жизни. Эта трагическая маска лица, закрытые глаза, кричащий рот. Эта запрокинутая голова, руки, охватившие ее, ноги, напряженные до предела. Это тело, напоминающее спазм,— разве все не говорит, не кричит нам: «Не трогай меня, не трогай меня!» — и в то же время: «Не бросай меня, помоги мне!»

Ребенок не говорит? Неправда. Это мы не слышим его. Не ощущает? Тоже неправда. Он все ощущает. Вся боль рождения именно и состоит в безмерной интенсивности, удушающем богатстве ощущений. Они обрушиваются на малыша как лавина, как шквал.

Когда мы, взрослые, смотрим на мир, мы видим предметы: дом, дерево… Наши чувства организованы нашим опытом, «скреплены» словами, понятиями. Нам только кажется, что мы с детства видим мир таким. На самом же деле мы видим его сквозь «очки» нашего опыта, наших понятий. Они пропускают одно, ослабляют другое, задерживают третье. Страшно подумать, что стало бы с нами, если бы «очки» вдруг упали.

А новорожденный? Он не защищен. Он не успел надеть «волшебные очки». И мир обрушился на его органы чувств во всей своей целостности, тотальности, неорганизованности. Во всем многообразии и безобразии хаоса. Мгновенно, без всякого перехода. Ведь чувства малыша работают еще до рождения. Но там, внутри материнского лона, они надежно защищены от всех резких воздействий. И вдруг — плотина прорвана и бурный поток ощущений обжигает глаза, уши, кожу…

Ребенок не видит, он слеп — таково убеждение. «Ну что вы,— ответит оппонент,— все знают, что он видит». А зачем тогда яркие лампы, прожектора? Они нужны акушеру? Конечно. А ребенку? Нужны ли они ребенку? А может быть, вредны? Думаем ли мы о том, что чувствует, переживает ребенок?

Вот появилась голова ребенка. Видны широко раскрытые глаза… Они с силой закрываются. На лице малыша страдание. Раздается крик. О, этот свет, слепящий, обжигающий! Младенец чувствовал его еще там, в животе матери. Но там свет был мягкий, слабый… и вдруг вспыхнуло солнце… нет, не одно, не два — десятки солнц обожгли глаза. И малыш кричит. Ох как медленно, бесконечно медленно надо было бы давать этот свет!

Глух ли новорожденный? Не более, чем слеп. Слуховой аппарат ребенка функционирует задолго до того, как он появился на свет. Еще в утробе он слышал все звуки материнского тела, биение ее сердца, модуляции голоса. Он слышал и звуки, приходящие извне. Как рыба, плавал он в околоплодной жидкости, и звуки приходили к нему смягченные, укрощенные, измененные, проникнув сквозь толщу вод и мягкий экран материнского живота. И вдруг будто десятки громов обрушились на ребенка. Невыносимая боль пронзила уши. Мир кричит — ребенок кричит в ответ. Кто думает о том, что чувствует, переживает ребенок? Кто позаботился о том, чтобы соблюдать тишину в этот критический момент? Никто.

А кожа малыша? Тонкая, она будто обожжена, она содрогается от прикосновения. И эта кожа, не знавшая ранее ничего, кроме мягкого атласа слизистой оболочки, встречается с пеленкой, платком, тканью! Новорожденный идет в наш мир по ковру из шипов, продираясь сквозь заросли терний.

Но что эта боль по сравнению с той, которую причиняет ребенку… воздух. Обычный воздух, впервые наполняющий легкие. Да, кожа его чувствительна, ранима, но еще чувствительнее, ранимее нежная внутренняя ткань легких. Этот первый вдох! Он ранит куда сильнее, чем вдох едкого дыма костра. Он обжигает легкие, трахею. Все вмалыше сопротивляется ему, все протестует. Ребенок пытается вытолкнуть воздух, но должен вдыхать его снова и снова. И он кричит.

Но и это не все. Малыш появляется на свет, покрытый густым скользким жиром. Чтобы младенец не выскользнул, не упал, его берут рукой у основания стопы. Понятно — голова оказывается внизу. Этот захват прочен, удобен… для акушера. А для ребенка? Что он испытывает? Головокружение. Он как бы падает в пустоту.

Чтобы понять переживания малыша, прокрутим немного «машину времени» назад. В чреве матери жизнь ребенка делится на два больших периода. Первый — от зачатия до середины беременности. Сначала эмбрион неподвижен, как растение. Затем он превращается в фоэтус: «растение» становится «животным». Появляются движения. Фоэтус «чувствует» свою свободу. Он как бы плавает в воде, свободный, как птица, скользкий и подвижный, как рыба. Его благополучие, свобода безграничны. В этот период окружающее его пространство (мембраны и околоплодная жидкость) растет быстрее, чем он. Его «вселенная» расширяется.

Но наступает второй период — и все меняется. Фоэтус продолжает быстро расти, а окружающее его пространство растет очень медленно. «Вселенная» сжимается как шагреневая кожа. Трагедия начинается. Свобода движений исчезает. И наконец, он обнаруживает себя в «тюрьме». Да еще в какой. Стенки «тюрьмы» подступают вплотную к нему, сжимают его.

Долго он сопротивляется, протестует. Но что делать? Приходится привыкнуть. Он сжимается в комочек, подгибает голову, сгибает руки и ноги. Он продолжает расти. И вот однажды «тюрьма» оживает. Не желая больше держать его, она сама начинает сжиматься, стремится вытолкнуть. Вот сокращение уходит… Возвращается… Исчезает снова… Появляется опять…

Эти «объятия» слабы, и ребенок быстро привыкает к ним. Целый месяц сокращения, не ощутимые для матери, «приручают» ребенка. Интенсивность их медленно, но неуклонно возрастает. «Не бойся и привыкни,— как бы говорят они ему,— ибо тебе предстоит испытать еще более трудное время, когда начнется работа».

Но вот приходит день — и опять все меняется. «Тюрьма», доселе нежно обнимавшая ребенка, взбунтовалась. Она сжимает его все сильнее и сильнее, стремясь раздавить. Голова упирается в стенку. Неведомая сила давит так, что смерть кажется неминуемой. Отпускает, снова давит. Голова берет весь удар на себя. Она вот-вот вдавится в плечи, в живот. Страдание, боль достигает вершины.

И вдруг все взрывается. Вселенная залита светом. Нет больше «тюрьмы», нет неведомой страшной силы. Малыш родился. Он в ужасе: ничто более не касается его спины, головы, ничто не поддерживает его…

И в этот момент его берут за ножки и заставляют «нырнуть» в пустоту. Позвоночник, который был сжат, спрессован, скручен до предела, вдруг распрямляется. Голова, за секунду до этого державшая вес всего тела, вдавленная в него, вдруг повисает в пространстве. Это похоже на состояние ныряльщика, которого слишком быстро подняли из глубины вод.

Но где же он теперь, этот мученик? На весах. Сталь, жесткость, холод. Холод жжет, как пламя. И он кричит.

Снова его берут, кладут на стол, на пеленки. И вот он один, брошенный всеми, во вселенной, столь же враждебной, сколь непонятной. Он поджимает руки, ноги. Он возвращается в позу фоэтуса. Он хотел бы вернуться назад, в материнское лоно. Наконец покой. Ненадолго. Младенца одевают. Вещи жесткие. Он протестует, кричит. Кричит долго, насколько хватает сил. Напрасно. Постепенно впадает в дрему.

Вы говорите, ада не существует? Но он есть, и не там, не за порогом жизни, а в ее начале. Что если нас нагими поместить в холодильник вниз головой, заполнить пространство едким дымом, а затем ослепить прожекторами под громовые раскаты взрывов?

«Такое и в страшном сне не приснится»,— скажете вы. И тем не менее не то же ли испытывает ребенок, впервые увидевший свет?

Вы думаете, это не оставляет следов? Вам кажется, что это лишь неприятное мгновение по сравнению с долгим прошлым и еще более долгим будущим? Да, мгновение. Но не простое. Таких в жизни лишь два: рождение и смерть. Мгновение, когда устанавливается ритм дыхания. Мгновение первой встречи с миром. Страдание же никогда не проходит бесследно. И мы несем в себе его отпечатки всю жизнь.

Что же делать? Как превратить этот момент из страдания в радость? Что предпринять для того, чтобы ребенок сразу почувствовал себя дома и рождение было не насилием, а пробуждением от сладостного сна? Очень просто. Надо измениться самим.

Первое — свет. Погрузимся в темноту, оставим лишь маленькую лампочку. Да, нам станет труднее, но зато глаза ребенка не будут обожжены. Пусть мать, прежде чем увидеть малыша, потрогает его, ощутит тепло его тела, нежную мягкость кожи. В первые минуты он некрасив. Пусть познакомятся на ощупь. Оба только выиграют от этого знакомства в темноте.

Теперь о слухе: будем соблюдать тишину. Вот ребенок издает крик, другой и умолкает, успокаивается, он дышит, зевает, потягивается. Лицо его спокойно. Он «пробудился» от чудного сна.

Что еще? Терпение. Надо понять: есть два времени. Его и наше. Его — медленно текущее, тягучее, близкое к неподвижности. Наше — стремительное, быстрое, неистовое. Впереди нас — наши планы, позади — воспоминания. Мы всегда либо там, либо там и почти никогда — «теперь». Наши движения грубые, резкие, быстрые.

Как выйти из бурного потока времени? Просто. Мыслью и чувством соединиться с ребенком. Слиться в одно. Стать медлительным, почти неподвижным. Нас нет. Есть ребенок.

Вот он появился: сначала голова, затем руки, тело. Куда мы положим его? На живот матери. Там его место. Там все: и размер, и форма, и поверхность — «пригнано» к ребенку, «ждет» его.

Малыш еще связан с матерью пуповиной. Ее обрезание — важный этап. Сохранить ее как можно дольше — значит облегчить рождение.

Мы знаем: первый вдох обжигает легкие. До рождения ребенок и мать слиты в одно. Его температура равна температуре тела матери. Он живет в мире, где сглажены противоречия, контрасты, где нет резкой смены тепла и холода, темноты и света. Рождаясь, младенец попадает в мир противоречий, и самое первое из них — это вдох. Соединились два элемента: теплая кровь и прохладный воздух. Кровь, приходящая в легкие, бедна кислородом, богата углекислым газом. Кровь уходящая — наоборот. Она быстро разносит свое богатство по клеткам тела.

Во внутриутробный период функции легких выполняет плацента — особая ткань, с которой тело фоэтуса соединено пуповиной. Пуповина — это кровеносный сосуд: вена и две артерии в «футляре». Кровь обогащается кислородом в плаценте, но не входит в контакт с воздухом: это делают легкие матери. Мать дышит за ребенка.

Разрезать пуповину — значит отделить ребенка от матери. Это первый шаг к независимости, автономии, свободе. Но как сделать этот шаг? Бесконечно медленно или быстро, резко? От того, как мы сделаем это, рождение будет либо тихим пробуждением, либо трагедией.

В момент рождения ребенку грозит большая опасность — гипоксия (недостаток кислорода). Нервная система, мозг младенца очень чувствительны к ней. Малейший недостаток кислорода — и организм бьет тревогу: под угрозой жизнь!

Но природа предусмотрительна. Она сделала специальное устройство, чтобы избежать гипоксии. Малыш, рождаясь, получает кислород сразу по двум каналам: через пуповину из плаценты и через легкие. Выйдя на свет, ребенок еще связан с матерью: пуповина продолжает мощно биться в течение нескольких (4—5) минут. А раз так, раз опасности нет, малыш может спокойно, не спеша начать дышать. Кровеносная система имеет время подготовиться к тому, чтобы посылать кровь по новому маршруту. Постепенно, медленно, безболезненно ребенок начинает дышать.

Как достичь этого чуда? Очень просто. Терпением. Не делать ничего в течение 4—5 мин. Предоставить все самой природе. Ни в коем случае не спешить.

Ведь перерезание пуповины есть не что иное, как лишение ребенка кислорода. Удар по нервной системе. Она бьет тревогу: организм в опасности! Включаются все «аварийные системы». Спасение — в дыхании. И ребенок начинает дышать. Но такое дыхание — это способ избежать смерти, к которому прибегают в минуту ужаса, отчаяния. Это психическая травма.

А что будет, если мы не станем сразу перерезать пуповину? Мозг не испытает удара. Не будет угрозы гипоксии, не будет страха. Кровь меняет свой маршрут постепенно. Когда ребенок выходит, его грудная клетка, дотоле сжатая до предела, резко расширяется. Внутри создается пустота, куда нагнетается воздух. Это и есть первый вдох. Акт совершенно пассивный.

Конечно, это тоже «ожог». Малыш пытается с силой выдохнуть воздух. Раздается короткий крик. Пауза. Испуганный ребенок перестает дышать. Затем снова крик, два, три… И все. Дыхание установилось само собой. Младенец привык. Снабжаемый кислородом через пуповину, он начинает дышать. Сначала медленно, с остановками; затем дыхание становится чаще, свободнее, глубже. Теперь малыш испытывает радость от того, что раньше обжигало. Нет непрерывного крика ужаса, отчаяния, агонии. Есть короткий и резкий крик удивления и быстро проходящей боли.

Ребенок пришел в мир, не испытав разочарования. Ему хорошо. Постепенно пуповина перестает биться. Она отслужила, сделала свое дело. Теперь это кусок мертвой ткани, его можно отсечь.

Когда годовалый малыш делает первые шаги, мы подаем ему руку, чтобы он не упал. Пуповина — тоже «рука», которую мать подает своему младенцу в первые минуты его жизни. Отнимите резко руку, перережьте раньше времени пуповину — эффект будет одинаковым.

Итак, ребенок родился. Он — на животе матери. Свободно дышит. Приходит в движение. Вот рука его скользит по телу матери, останавливается… Оживает другая рука. Разгибаются и сгибаются ноги. Дадим им опору: подставим ладонь. Перевернем малыша на бок… Теперь на спинку… Обрежем пуповину. И все это бесконечно медленно.

Мать делает ребенку массаж — гладит по спине, животу. Тихо, медленно. Массаж напоминает сокращение матки. Малыш ясно ощущает, какие руки его касаются: любящие, нежные или безразличные, холодные. Сквозь руки матери идет поток любви, он успокаивает младенца.

Можно подумать, что рождение — акт, в котором ребенок не принимает «личного» участия. Он лишь пассивно подчиняется, а всю работу выполняет мать. Но это не так.

Ребенок не пассивен; он борется, делает усилия, чтобы родиться. Сердце его от усилий бьется сильнее. Внимательная мать чувствует, как малыш отвечает движениями на сокращения матки. Это его усилия. И вот он победил… и что же? Ребенок обнаруживает, что его мать исчезла, ощущает страдание и ужас. Кажется, если бы младенец мог, он бы воскликнул: «Я победил, но потерял мать. Я тут, но матери больше нет!»

Тут-то и нужно сразу успокоить малыша. Своими нежными, любящими руками мать без слов говорит ему: «Не бойся ничего. Мы спасены, мы живы, ты и я».

Вам кажется это фантазией, домыслом? Ведь ребенок не мыслит, не говорит. А разве для того чтобы переживать, нужно уметь думать? Разве наши мысли и слова не есть лишь «костюм», в который мы «одеваем» наши переживания?

Двое встретились. Теперь они должны расстаться; малыш покидает живот матери. Как сделать, чтобы этот новый шаг в свободу не нарушил спокойствия ребенка?

Очень просто. Пусть младенец и дальше встретит такое же тепло и нежность. Не будем класть его на холодные твердые весы. Тем более — на грубые, жесткие ткани. Положим малыша в воду. В маленькую ванну при температуре, близкой к температуре тела.

Малыш вернулся в воду. Он опять легок, невесом, свободен. Его радости нет предела. Все в его теле оживает. И — о чудо! — он широко раскрывает глаза. Этот первый взгляд! Он незабываем. Огромные, глубокие, серьезные глаза как бы спрашивают: «Где я? Куда я попал?»

Глаза ребенка полны внимания, «присутствия», удивления. Мы понимаем, что закрытыми их держал страх. И что рождение — лишь эпизод, а этот маленький человек существует уже довольно давно. Трудно не подумать: «Ведь он же видит». Конечно, видит не то и не так, как видим мы. Ребенок видит своим, ему одному присущим способом, который мы давно утратили.

Свободный от страха, пережив первый самостоятельный вдох, приняв новое как должное, ребенок исследует свое царство. Голова поворачивается налево, направо… Медленно оживает рука… Раскрывается и сжимается ладонь… Рука вытягивается, покидает воду, описывает дугу в пространстве, падает… Оживает другая рука… Теперь обе играют вместе, сталкиваются, расходятся, раскрываются, сжимаются, как таинственные морские цветы… Оживают ноги. Вот одна вытягивается, упирается в край ванны. За ней вторая… И вот уже все тело в движении. Ребенок полон радости, движения приятны ему.

Малыш играет. Еще нет 10 мин, как он родился. В тишине слышны всплески, изредка прерываемые короткими вскриками, похожими на восклицания удивления, радости. Он исследует пространство, свое тело. Он. очень внимателен, он целиком «здесь». Он — сама целостность, гармония движений.

Между тем оживает лицо… Рот открывается, закрывается… Губы вытягиваются… Язык высовывается, исчезает… Случайно одна из рук встречает лицо, скользит по нему, встречает рот… Ребенок сует туда палец и с наслаждением сосет. Рука уходит и снова притягивается ко рту. Да это, оказывается, вкусно!

Теперь надо снова расстаться с «морем», сделать еще один шаг. Покинув воду, младенец встречает нового «тирана» — свой собственный вес. Надо и это испытание превратить в удовольствие, в радость. Медленно вынимаем ребенка… Вот он почувствовал вес своего тела, издал короткий крик. Снова опускаем его в воду.

Поднимаем опять… Ощущение сильное, но уже знакомое. Сейчас оно даже приятно, хочется переживать его снова и снова. Вот теперь ребенка можно вынуть из воды совсем.

Положим малыша на подогретую пеленку, завернем, оставив голову и руки свободными, положим на бок. Новое состояние — неподвижность. От страха, новизны ребенок начинает плакать. Покачаем его… Он успокаивается. Глаза широко раскрыты. Руки и ноги продолжают двигаться. Маска страха исчезла совсем. Успокоенный, малыш полон совершенства, гармонии. Лицо его лучится. Не это ли совершенство привлекало в ребенке художников Возрождения и древних мудрецов?

Оставим младенца матери. Теперь эти двое — одно. Теперь мы твердо стоим на земле. Одиссея рождения кончилась.

Так описал новый способ рождения Фредерик Лабуайе. И не только описал, но и проверил его экспериментально. Мы смотрим на снимок ребенка в самом конце его книги. Малыш улыбается широко, безмятежно. Сколько ему? Два месяца, шесть? Нет. Ему нет еще и суток.

Итак, кто же он, новорожденный? Личность или сложный, живой, но все-таки «кусочек мяса»?

Как посмотреть. Ответ не в ребенке, ответ в нас самих. И многое, ох как многое для ребенка значит этот ответ!

Миллионы лет плач младенца был свидетельством появления на свет нового человека. Миллионы лет мир встречал малыша негостеприимно. И вот появились дети, которые с первых секунд чувствуют всю прелесть существования. Как это отразится на формировании их личности, судить пока трудно; покажет будущее. Жаль только, что и они не смогут ответить на вопрос, начинающий эту главу.

Не хлебом единым

В прошлом столетии человечество еще как-то ухитрялось без особых забот устраивать подкидышей, сирот и других детей, которым не повезло с родителями, в семьи. В начале нашего века в США, а затем и в странах Европы появились дома ребенка современного типа.

Конечно, для малышей и это было благом: одеты, обуты, накормлены. Раньше о таком не приходилось и мечтать. Вскоре, однако, ученых обеспокоила печальная статистика: большинство детей, поступавших в дома ребенка, не достигнув года, погибали.

Происходило это по непонятным причинам. Малыш — веселый, здоровый — вдруг переставал улыбаться няне, терял аппетит, худел, часто плакал. Любимым занятием ребенка становилась манипуляция с гениталиями или сосание пальца; взгляд его был постоянно устремлен в одну точку, движения делались все замедленнее, жизнь постепенно гасла. В чем дело? Стали лучше кормить — не помогло.

Наконец решили: инфекция! Ну конечно, как это раньше не догадались! Правда, поймать таинственный микроб так никому и не удалось. Но зато комнаты, в которых находились дети, разделили на маленькие клеточки: клеточка — ребенок. Полная изоляция от себе подобных. Но что это? Количество заболеваний резко увеличилось. Выходит, детей изолировали напрасно.

Лишь тогда многие стали догадываться. Обратили внимание на то, что симптомы болезни уж очень напоминают обыкновенную тоску и печаль, которые испытывает человек, потерявший близких. Так вот в чем дело! Ребенка рассматривали как организм, как биологическую игрушку, а он, оказывается, человек, который страдает, которому мало быть сытым, одетым, ухоженным. Пытались все объяснить инфекцией и отсутствием витаминов, а дело-то, видно, в психологии.

Проблему помогла решить… няня одного из детских домов Германии, которая ухитрялась быстро вылечивать самых безнадежных. Делала она это очень просто: привязывала ребенка к себе на спину и буквально ни на минуту не расставалась с ним. Работает ли, обедает, спит — малыш всегда рядом. Постепенно больной оживал и зловещие симптомы исчезали.

Итак, стало ясно: ребенку недостаточно просто есть, пить, спать, находиться в тепле, т. е. удовлетворять свои органические потребности. Ему необходимо и общение со взрослым человеком, человеческое тепло.

Так в психологии появилось новое понятие: потребность в общении. Смотреть на взрослого, видеть его улыбку, слышать его голос, ощущать его — вот те лекарства, в которых нуждался больной ребенок. Конечно, первые дома ребенка с небольшим количеством персонала не могли удовлетворить эту потребность малышей.

Болезнь, возникавшую при дефиците общения, назвали госпитализмом. Общение стали исследовать. Выяснили, что оно приносит ребенку массу положительных, радостных переживаний. Наоборот, лишенный общения малыш впадает в тоску, личность его травмируется. И не только личность. Замедляется и искажается все психическое развитие.

Французский психолог Рене Спиц изучал детей в домах ребенка и в хороших ясельных учреждениях с большим количеством персонала. Дети из домов ребенка сильно отставали в психическом развитии. К 2 г. многие из них умерли от госпитализма. Большинство же из уцелевших в 4-летнем возрасте не умели ходить, одеваться, есть ложкой, самостоятельно справлять нужду, говорить, отставали в росте и весе. Ясельные дети развивались нормально.

Оказалось, что самый опасный и уязвимый возраст — от 6 до 12 мес. В это время ребенка ни в коем случае нельзя лишать общения с матерью. А если уж иначе нельзя, надо заменить мать другим человеком.

Хуже всего то, что ребенка, заболевшего тяжелой формой госпитализма, нельзя вылечить до конца. Рана, нанесенная личности, заживает, но оставляет след на всю жизнь. Американский психолог Берес исследовал личность 38 взрослых людей, которые в детстве болели госпитализмом. Только семеро из них смогли хорошо приспособиться к жизни и были обычными нормальными людьми; остальные обладали разными психическими дефектами.

«Да, но все это — голые факты,— могут возразить мне.— А что же все-таки дает ребенку «для души» общение с близким взрослым, что чувствует при этом малыш?»

Наблюдая за развитием детей первого года жизни, советские психологи Н. Л. Фигурин и М. П. Денисова обнаружили, что примерно на шестой недели жизни ребенка его поведение при виде взрослого человека резко меняется. Если раньше взгляд малыша лишь ненадолго останавливался на взрослом человеке и быстро «убегал» в сторону, то теперь происходит нечто совсем иное: ребенок долго и внимательно смотрит в глаза взрослому, на лице его появляется улыбка… вот он быстро перебирает ручками и ножками и начинает гулить (периодически издавать звуки, напоминающие «гу, гу»). Создается впечатление, что поведение ребенка осмысленно, он весь тянется к взрослому и как бы говорит ему: «Не уходи, побудь со мной подольше». Ученые назвали эту удивительную реакцию младенца «комплексом оживления».

Дальнейшие наблюдения и работы советских исследователей (Д. Б. Эльконина, М. И. Лисиной и др.) показали, что комплекс оживления есть не что иное, как выражение потребности ребенка в общении со взрослым, активная попытка малыша привлекать и удерживать взрослого человека, общаться с ним.

Давайте на минуту оставим детей и обратимся к опытам с детенышами обезьян. Американский ученый Харлоу изолировал маленьких обезьян от матери и предлагал вместо нее два суррогата или чучела взрослой обезьяны. Одно было сделано из проволоки, второе — точно такое же — было покрыто мягкой шерстью. Оказалось, что все свое время детеныши проводили на мягкой «маме»; когда же к проволочному чучелу прикрепляли соску с молоком, обезьянки прыгали на него только затем, чтобы поесть; насытившись, они немедленно возвращались назад.

В другом опыте детеныша помещали в незнакомую комнату.

В этих условиях он пугался: съеживался в комочек и замирал в углу; не спасало и присутствие «проволочной мамы». Однако стоило внести «мягкую мать», как страх немедленно исчезал. Малыш тотчас хватался за шерсть «матери» и, не теряя ни секунды, начинал тремя лапками исследовать окружающее пространство; четвертой же для верности прочно держался за «маму».

В советской психологии интересные опыты, но уже с детьми, провела С. Ю. Мещерякова. Она помещала годовалых детей в незнакомую комнату. Хотя в комнате имелись новые, привлекательные предметы, некоторым малышам было не до них; они пугались, плакали, искали маму. Испуг был еще сильнее, если в комнату входил экспериментатор в маске. Стоило, однако, войти матери и взять малыша на руки, как страх исчезал, ребенок успокаивался и немедленно приступал к исследованию.

Итак, общение с близким взрослым не только дает ребенку новые впечатления. Присутствие взрослого лишает малыша страха перед загадочным, неизведанным миром. Окружите ребенка самыми интересными игрушками, дайте ему все сладости на свете, но оставьте одного… что-то не так, чего-то не хватает. Войдите в комнату — и глаза ребенка оживятся; он как бы говорит вам: «Ох и долго же тебя не было. Без тебя тут, знаешь, страшновато… Наконец-то я могу спокойно приступить к исследованиям».

В 1956 г. французская исследовательница Марсель Жебер изучала в Уганде развитие движений у африканских детей. К своему удивлению она обнаружила, что маленькие африканцы из бедных семей обгоняют европейских детей в физическом и психическом развитии. Чем младше ребенок, тем разрыв в показателях больше.

Оказалось, что африканская мать воспитывает малыша по-иному, чем француженка или американка. С первых дней жизни ребенок сидит на спине у матери, прочно привязанный куском материи. Где бы ни была мать, с кем бы ни говорила, ребенок всюду с нею. Конечно, в разговор он еще не вступает, но наблюдает с интересом. Главное же — грудь матери, источник жизни, вот она, рядом, только протяни руку. Ребенок знает, что он никогда не встретит отказа. Спать он ложится тоже с мамой, в одной кровати.

Другое дело — маленький европеец. Мама его хоть и любит, но не очень-то балует. Лежит он в кроватке, смотрит в потолок. Хорошо еще, если кто-то из знакомых заинтересуется малышом, «сделает козу». Питание строго по расписанию: поел — жди следующего раза. Опять же проблема фигуры; кому из молодых мам не хочется сохранить стройность и красивый бюст? А поэтому не лучше ли поскорее перевести ребенка на искусственное кормление?

Итак, общение с близким взрослым, новые впечатления, чувство безопасности — все это маленький африканец получает в избытке, европейскому же малышу этого чуть-чуть не хватает. Вот он и отстает в развитии. Но самое любопытное то, что к 2 г. развитие африканского ребенка резко замедляется; европейские сверстники догоняют, а затем и перегоняют его. В чем дело?

Оказывается, к этому времени и у африканской матери кончается терпение: кормить грудью она больше не хочет. Ребенок, правда, продолжает требовать, но, попробовав грудь, обмазанную горьким соком алоэ, отступает. После отлучения от груди африканский малыш теряет все свои преимущества: мать больше не носит его на спине, не спит с ним, не кормит грудью. Конечно, он тяжело переживает все это, становится грустным, малоактивным. В то же время европейский ребенок быстро развивается; он-то давно привык не требовать от мамы слишком многого.

Вывод очевиден: чем больше мы общаемся с ребенком, тем интенсивнее идет его физическое и психическое развитие. Но если уж дали, не отнимайте, иначе он переживает это как тяжелую психическую травму. И тут француженка и африканка могут поучиться друг у друга. Правда, во Франции, а тем более в северных странах вряд ли возможно носить малыша на спине, да и физически это тяжело. А вот кормить из бутылочки, если есть свое молоко, не стоит; теперь мы знаем, что ребенку важно не только принимать пищу, но и общаться в это время с матерью, ощущать ее близость. Зато и африканской матери не следует так резко прерывать кормление грудью; лучше уж сразу давать общение в умеренных дозах.

Мир глазами других

В начале книги мы попытались понять переживания новорожденного, заглянуть в душевный мир маленького человека. Это не просто. Ведь по-настоящему-то мы знаем только наш собственный, личный душевный мир; что же касается других существ, то тут нам приходится только догадываться. И все-таки, что бы ни говорили ревнители «строгой науки», потребность понять другое существо, увидеть мир его глазами извечно свойственна человеку.

В повести «Детство Никиты» Алексей Николаевич Толстой попробовал взглянуть на мир даже глазами… маленького скворчонка. Птенец сидел на подоконнике в марлевой клетке и вдруг…

«…увидел ужасное животное: оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.

Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника — глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот… Господи… во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки… Кот ударил короткой лапой, рванул марлю… У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья… Но в это время — совсем вовремя — появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. «Сильнее Никиты нет зверя»,— думал после этого случая Желтухин».

Вот так превращение! Страшное всемогущее животное, повергшее в трепет маленького Желтухина, для Никиты оказалось всего-навсего обыкновенным котом, которого можно прогнать одним взмахом руки. Но разве это удивительно? Гораздо удивительнее то, что и среди людей нет двух человек, которые бы видели одно и то же одинаково.

Вы были когда-нибудь в суде? Если нет, давайте на минуту присоединимся к героям романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Посмотрите, как по-разному оценивают душевное состояние и поступки подсудимого Дмитрия Карамазова три видных медицинских светила.

Один видит доказательство ненормальности подсудимого в том, что, войдя в залу суда, он не смотрел на дам (до которых «большой любитель»); другой — в том, что он не смотрел на защитника, от которого «зависит… вся его участь».

«Но особенный комизм разногласию обоих ученых экспертов придал неожиданный вывод врача Варвинского, спрошенного после всех. На его взгляд, подсудимый, как теперь, так и прежде, находится в совершенно нормальном состоянии. Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в залу суда, то, «по его скромному мнению», подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо перед собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо перед ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, «так что, смотря прямо перед собой, он именно тем и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту…».

А послушайте свидетелей! Кажется невероятным, что можно так по-разному увидеть одно и то же. Но больше всего вы удивитесь, если сопоставите речи прокурора и адвоката. Вот уж поистине белое становится черным, а черное — белым. Один, ссылаясь на улики и факты, доказывает, что было совершено убийство и ограбление; другой, ссылаясь на те же факты и улики, доказывает прямо противоположное.

Да, трудно человеку быть беспристрастным. Да и возможно ли?

Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» писал:

«Все знают, насколько разноречивы рассуждения очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни были добросовестны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на свою собственную прозорливость. Мемуаристы, утверждая, что они беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. Если бы мы поверили в образ Стендаля, созданный его ближайшим другом Мериме, мы никогда бы не поняли, как мог светский человек, остроумный и эгоцентричный, описать большие человеческие страсти,— к счастью, Стендаль оставил дневники. Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записи, мне кажется, что речь идет о различных событиях».

«Но есть же у людей что-то общее, какое-то взаимопонимание, объективность? — спросит читатель.— Иначе как бы они могли вместе работать, создавать что-то сообща?»

Вопрос резонный. Конечно есть. Но, для того чтобы мы поняли какого-то человека, нам надо «раздвоиться», стать не только самим собой, но и немножко им; надо уметь видеть мир глазами других. А такое искусство, увы, не рождается вместе с человеком.

Еще в 30-х гг. нашего века ныне знаменитый, а тогда очень молодой швейцарский психолог Жан Пиаже провел с детьми интересный и удивительно простой эксперимент. Он спрашивал ребенка, сколько у него братьев или сестер. Ответы детей оказались столь любопытны, что легли в основу целой концепции. Но давайте послушаем детей.

Вот экспериментатор беседует с Раулем (4 г.), у которого есть брат Жеральд:

— Рауль, есть у тебя братья?

— Жеральд.

— А у Жеральда есть братья?

— Нет. Только у меня есть брат.

— Послушай, у Жеральда нет брата?

— Нет, у него нет брата.

Видите? Ребенок прекрасно знает, что у него есть брат, но не понимает, что сам является братом своего брата. Почему? А просто потому, что ведь для этого надо «раздвоиться», мысленно стать на точку зрения другого человека (брата), а на это-то как раз он и не способен.

А вот другой опыт Пиаже. Представьте большой квадратный стол, а на нем — макет горной местности из папье-маше. Сфотографируем макет с четырех сторон. Конечно, фотографии получатся разные: с одной стороны видна одна гора, с другой — другая… А теперь поместим 5-летнего ребенка перед макетом, дадим ему фотографии, а с другого конца стола усадим сверстника. Попросим нашего испытуемого выбрать из четырех снимков тот, который сделан со стороны сверстника.

Так мы и думали! С какого бы конца мы ни посадили сверстника, малыш всегда выбирает одну и ту же фотографию — ту, которая сделана с его стороны.

Похоже на опыт с братьями? Малыш не может стать на точку зрения другого человека. Ему кажется, что все люди, где бы они ни сидели, видят макет так же, как он.

Пиаже назвал это свойство детского мышления эгоцентризмом (сосредоточенностью на себе). И, конечно, такой маленький эгоцентрик был бы ненадежным свидетелем в суде. А уж если бы он взялся писать мемуары…

«Ну хорошо,— опять слышу я голос читателя,— а если бы он мог «раздвоиться», стать на точку зрения другого, разве он сразу бы стал надежным свидетелем? Ведь и мы, взрослые, далеко не всегда беспристрастно смотрим на вещи».

Что верно, то верно. Достаточно вспомнить сцену суда, описанную Достоевским. В том-то и дело, что мочь быть объективным и хотеть этого — разные вещи. Каждый взрослый нормальный человек может, но не всегда хочет проявлять беспристрастность, видеть глазами других. Но все же он хочет быть беспристрастным чаще, чем не хочет, и это — великое достижение человечества.

А ребенок? Как у него формируется желание, потребность быть объективным? Потребность видеть мир глазами других?

Поставим эксперимент. Попросим малыша сравнивать рисунки и пластилиновые фигурки различных животных (медведя, лошади, петушка, собачки и др.), но каждый рисунок и каждую фигурку выполним в трех вариантах. Одни рисунки и фигурки будут точно воспроизводить образ животного, со всеми деталями и подробностями, другие будут более грубыми, схематичными, нераскрашенными, а третьи вообще будут напоминать наших животных весьма приблизительно.

Сначала предложим ребенку сравнить рисунки медведей («Какой самый лучший? Какой похуже? Какой самый плохой?»), потом лошадей — и так по всему «зоопарку». Сразу увидим, что от самых маленьких (2 г.) нам толку не добиться: то одну фигурку назовут лучшей, то другую, то опять первую и т. д. Нет, такие дети для наших опытов не подходят. Зато дети старше 3 лет сравнивают фигурки и рисунки не хуже взрослых, и не только сравнивают, но и аргументируют свое мнение («Эта собачка лучше, потому что у нее есть глаза, уши и хвост, она раскрашенная» и т. п.).

А теперь приступим к главному: попросим двоих детей соревноваться в лепке и рисовании тех же животных («Кто лучше вылепит лошадку, нарисует петушка?»). Усадим их за столик на таком расстоянии, чтобы они могли видеть, но не могли слышать друг друга, дадим бумагу, карандаши, пластилин…

Вот работа началась… Дети очень стараются, каждому хочется выиграть… Готово? Теперь возьмем рисунок одного из детей и понесем другому для сравнения; по дороге, однако, незаметно подменим его тем рисунком, который сделали сами и который в предшествующем опыте ребенок признал лучшим. Смотрите, как озадачен малыш. «Неужели он так хорошо нарисовал? Неужели я хуже рисую?» — вероятно, думает он.

Вот тут-то и станет ясно, есть ли у ребенка желание быть объективным; если есть, ему придется признать рисунок «соперника» лучшим, если нет, он будет рассуждать по принципу «все, что мое,— лучше». Мы ведь знаем, что он может правильно сравнить эти рисунки, и если не делает этого, значит, не хочет и предпочитает принимать желаемое за действительное.

А теперь давайте послушаем, что говорят дети.

Вот 3-летний Дима соревнуется со своей сверстницей Наташей.

Экспериментатор показывает ему рисунок медведя, якобы сделанный девочкой:

— Кто лучше нарисовал мишку?

— Мой мишка лучше, а Наташин хуже.

— Почему?

— Потому что мой в лифте сидит (и заключает своего мишку в квадрат).

— Но ведь я не просил лифт рисовать.

— Ну.., потому что у моего шерсть есть.

— А лошадку кто лучше нарисовал?

— Моя лучше.

— Почему?

— Потому что у моей глаза, уши, рот.

— А у Наташиной разве их нет?

— И у этой есть (разочарованно)… А зато у моей хвост есть и спина.

— А у Наташиной?

— Тоже есть (с огорчением).

— Так почему же твоя лучше?

— Потому что эта (Наташина) слишком круглая (у самого лошадка состоит из двух квадратов, соединенных палочкой).

Видно, что хотя малыш и умеет выделять объективные качества предметов (в первом опыте он делал это очень хорошо), но просто не хочет этого делать; слишком велико желание выиграть. В оправдание же своего мнения Дима свободно жонглирует фактами, находя в своих «творениях» такие достоинства, какие и в голову бы не пришли объективному наблюдателю («мишка в лифте»). Так же поступает и Наташа. Девочка оправдывает превосходство своей собачки тем, что «…она полотенца несет» (в конце лепки Наташа прилепила два оставшихся кусочка пластилина на спину собаке, назвав их полотенцами). После замечания экспериментатора, что этот признак не следует принимать во внимание, ребенок продолжает считать свою собачку лучше, потому что она «мягенькая», а эта (соперника) «твердая».

Оказалось, что большинство 3-летних детей хотя и могут, но не желают судить непредвзято о своих и чужих рисунках. «Что мое, то и лучше» — так рассуждают малыши, не считаясь ни с какими объективными обстоятельствами. А это и означает, что они принимают желаемое за действительное, способны, но не хотят видеть мир глазами других. Иначе говоря, у ребенка еще отсутствует потребность быть беспристрастным, поступаться личными интересами под давлением реальности. Зато в 4-летнем возрасте большинство детей сравнивают предметы объективно. «Конечно, мне очень хочется выиграть, но против фактов не пойдешь»,— как бы рассуждают они.

Интересно, почему же у малышей отсутствует желание быть объективными? Может быть, они пристрастны только по отношению к сверстникам, а по отношению к взрослым объективны? Ведь и мы, взрослые, даем волю своим эмоциям чаще всего в кругу «равных по званию», но сдерживаем себя, оказавшись среди людей «более высокого статуса»?

А что, если устроить «соревнование» детей со взрослым человеком? Неужели и тут они будут постоянно «выигрывать»? В качестве взрослого пригласим авторитетного для ребенка человека (воспитателя), а вместо самых лучших рисунков и фигурок будем предъявлять малышам предметы среднего качества, якобы сделанные взрослым.

Итак, если авторитет взрослого не играет роли, то число суждений «Я лучше» должно увеличиться. Если же малыш с благоговением относится к авторитету, у него отпадает желание выиграть во что бы то ни стало и объективных суждений появится больше.

И в самом деле, многие дети перешли от пристрастных оценок к объективным. Так, Лена (4 г.) в соревновании со сверстником все свои предметы признавала лучшими. Теперь девочка соревнуется со взрослым. Экспериментатор просит ее сравнить рисунки:

— Кто лучше нарисовал лошадку?

— Инна Михайловна лучше, а я хуже. У меня такая просто не получится.

— А петушка кто лучше вылепил?

— Тоже она.

Другой 4-летний ребенок в ответ на просьбу экспериментатора посоревноваться со взрослым в лепке отвечает: «Надежда Иосифовна старше, конечно, она за жизнь научилась хорошо лепить петушка, конечно, она слепит лучше».

Да, видно, теперь наши дети попали как раз в такие условия, когда они не очень-то дают волю своим желаниям. Но значит ли это, что у малышей появилось стремление быть объективными? Вряд ли. Скорее потребность выиграть во что бы то ни стало подавлена уважением к авторитету взрослого. От такой «объективности» недалеко и до «пристрастности наоборот», до самоуничижения. Наверное, даже если бы некоторым детям удалось нарисовать лучше взрослого, они все равно добровольно уступили бы первенство. Ясно одно: таким путем потребности видеть мир глазами других не воспитаешь; надо искать какой-то иной способ.

Но сначала испытаем память малышей, у которых эта потребность уже появилась: в соревновании со сверстником они дали объективные суждения. А что, если через недельку-другую мы им предложим рассказать, как это происходило, кто вылепил лучше, кто хуже? Может быть, желание выиграть соревнование, хотя оно и вынуждено было отступить под давлением фактов, втайне продолжает свою работу? Может, оно пытается взять реванш, изменив картину событий в памяти ребенка? Разве не случается иногда, что мы забываем неприятные для нас события, и наоборот, вспоминаем то, чего на самом деле не было, но чего мы в свое время страстно желали?

«Память сохраняет одно, опускает другое,— пишет И. Эренбург.— Я помню в деталях некоторые картины моего детства, отрочества, отнюдь не самые существенные; помню одних людей и начисто забыл других. Память похожа на фары машины, которые освещают ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди (особенно писатели), рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками: трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман».

Возможно, и вправду через некоторое время малышам, признавшим свое поражение, покажется, что они выиграли соревнование?

Так и есть! Многие дети изменили свое мнение.

Да, недолговечна объективность наших маленьких испытуемых. Наверное, желание видеть мир глазами других еще непрочно, кратковременно и быстро исчезает, зато желание выиграть остается полным хозяином положения. Но все же после предъявления фигурок такой ребенок испытывает некоторое неудобство: извращать факты на словах легко, а вот когда тебе предъявляют материальные улики твоих прегрешений — тут уже труднее.

А не лучше ли вообще присвоить себе рисунки и фигурки сверстника, а в отношении своих собственных авторство уступить партнеру? Если уж подтасовывать факты в свою пользу, то надо идти до конца.

Так и поступили некоторые из малышей. Например, 3-летняя Света в ходе эксперимента признавала свои рисунки и фигурки лучшими, но все же соблюдала авторские права; когда же ее попросили припомнить ситуацию опыта, она присвоила себе лучшие предметы, а сопернику «уступила» свои. Ну как тут не вспомнить некоторых юных поэтов, сочиняющих стихи вроде «Я вас любил, любовь еще быть может…». И ведь уверен человек, что это не чужое, а его собственное, пока еще раз не раскроет томик Пушкина.

«Неужели же дети сознательно идут на присвоение чужого предмета?» — спросит читатель. Едва ли. Маловероятно, что 3-летний ребенок способен на сложное рассуждение вроде: «Мне хочется, чтобы мой рисунок был лучше, хотя на самом деле он хуже. Воспользуюсь-ка я тем, что дело было давно, доказательств ни у кого нет, да и присвою себе рисунок покрасивее». Скорее всего, малыш искренне полагает, что автором красивого рисунка является он сам.

Кстати, «самореабилитацию» и «присвоение» обнаружили в основном маленькие дети: у старших подобные вещи встречаются значительно реже. У 4-летних детей мы почти всегда найдем умение и желание видеть реальность глазами других. Не свидетельствует ли данное обстоятельство о том, что в этом возрасте появляются какие-то формы общения, в которых без объективности никак не обойтись? А в более младшем возрасте такие формы отсутствуют, значит, нет и нужды в какой бы то ни было беспристрастности?

Представьте на минуту, что вы писатель и делаете для себя пометки в блокноте. Вы знаете, что эти пометки никто, кроме вас, читать не будет, поэтому пишете сокращенно, а иногда вообще вместо слов ставите одному вам понятные знаки и закорючки. Но вот вы решаете вместе с другом, тоже писателем, подготовить сценарий для кинофильма. Теперь (если у вас нет пишущей машинки) вы будете писать аккуратно, выводить каждую букву и слово: иначе соавтор вас не поймет, совместного труда не получится. Иными словами, только участие в совместном труде делает для человека необходимым учитывать точку зрения других людей, видеть их глазами.

А много ли случаев, когда 2—3-летний малыш кооперируется с другими, работает в «соавторстве»? Да почти не бывает. Посмотрите, например, как ведут себя малыши в детском саду. Рядом товарищи, кругом масса игрушек. Ну почему не заняться какой-нибудь интересной коллективной игрой, вроде игры в магазин, в поезд, в больницу. Нет, дети играют в одиночку: вот один взял кубики и складывает их, второй возится с автомобилем, третий кормит куклу… Малыши играют рядом, но не вместе. А попробуйте-ка сами вовлечь их в такую игру, где надо строго соблюдать правила, подчинять свои желания общему делу — вряд ли это у вас получится. В лучшем случае дети будут подражать отдельным персонажам вашей игры, но совместной деятельности не выйдет.

Почему? Да потому, что у малышей еще не сформировались какие-то важные предпосылки, умения, например умение подчинять свои действия определенному правилу. Детей трудно научить совместной деятельности потому же, почему их трудно научить грамматике или арифметике.

Но вот наконец необходимые предпосылки сформированы. Теперь малышей можно учить совместной деятельности: игре, труду и пр. А как только научим, у детей сразу появится и вкус к ней.

«Вот тут-то вы и ошибаетесь,— вмешивается критик.— Ведь для того чтобы ребенок занялся коллективной деятельностью, у него уже должна быть потребность в этом».

Так ли? Еще в начале века люди спокойно обходились без телевизора, а попробуйте теперь лишить их «волшебного ящика»? Потребность не возникает из ничего, ее порождает предмет.

Итак, у детей появилась потребность в совместной деятельности. Но ведь мы уже знаем: нельзя действовать сообща, не умея считаться с товарищами, смотреть на мир глазами других. Значит, одна потребность влечет за собой следующую: хочешь участвовать в общей игре, изволь подчиняться правилам, будь объективным, не давай волю своим эмоциям.

Так вот в чем дело! Значит, желание быть объективным, видеть мир глазами других появляется тогда, когда без него не обойтись в общении, когда оно является условием общения. А что если мы промоделируем нашу гипотезу в эксперименте?

Возьмем какую-то «готовую» потребность ребенка и удовлетворим ее; но пусть малыш за это «заплатит» тем, что будет оценивать факты объективно. Конечно, сначала он будет делать это неохотно, но нам-то известно: «аппетит приходит во время еды», предмет порождает потребность. Вдруг ребенок втянется и потом уже не сможет не смотреть на вещи со стороны?

Попросим детей, которые в ходе соревнования со сверстниками признавали все свои предметы лучшими, шли против фактов, нарисовать и вылепить каких-либо животных, а затем предъявим им для сравнения наши собственные предметы, якобы сделанные их сверстниками. Конечно, большинство детей и тут будут утверждать, что их рисунки (фигурки) лучше. Теперь, однако, мы не будем с ними соглашаться и потребуем обосновать оценку.

Вот тут-то малышу хочешь не хочешь, а придется признать свою ошибку: ведь в споре со взрослым доводы типа «мишка в лифте» или «а у моей уши есть» явно не пройдут. Пусть ребенок сравнивает все новые и новые предметы, а мы будем контролировать и спорить с ним до тех пор, пока он сам не станет судить объективно и правильно аргументировать собственную точку зрения. А это и будет означать, что он перестал принимать желаемое за действительное, научился беспристрастности.

А теперь можно проверить, появилась ли у малыша потребность судить объективно, превратилась ли необходимость аргументировать свою точку зрения в споре со взрослым в потребность, желание быть объективным даже тогда, когда никто с тобой не спорит и можно безнаказанно извращать факты.

Поставим ребенка вновь в ситуацию соревнования со сверстником, изменив лишь состав нашего «зоопарка». Не будем спорить с малышом, просто попросим сравнить, кто сделал лучше: он или сверстник.

Похоже, что наша гипотеза недалека от истины: большинство детей в ходе предшествующего эксперимента перешли от пристрастных оценок к объективным.

«Но при чем же тут личность, мотивы, потребности? — снова подает голос критик.— Ведь вы просто научили ребенка сравнивать предметы, выделять признаки, вот и все».

В том-то и дело, что сравнивать и аргументировать дети умели и раньше. Вспомним, с чего мы начали наши опыты. С выяснения, могут ли дети сравнивать предметы по качеству в нейтральной ситуации, когда у них нет личной заинтересованности в победе. Оказалось, могут. А вот в процессе соревнования, желая выиграть, они оценивают те же самые предметы наоборот. Значит, умеют, но не хотят.

Итак, именно в условиях сотрудничества, требующих от ребенка аргументации своих действий, и появляется у него новая потребность — быть объективным. Потребность, благодаря которой картина мира предстает перед ним в ином свете, поворачивается другой, неожиданной гранью. А разве это не один из главных «камней» в фундаменте человеческой личности — видеть мир, людей, себя самого со стороны, умение видеть глазами других?

У истоков морали

Предположим, вы запретили ребенку трогать вещи на письменном столе. В ваше отсутствие он влез на стул, стал играть с предметами на столе, порвал бумагу, опрокинул вазочку с цветами. Как вы поступите? Сочтете ли малыша виноватым? Накажете ли его?

Такие вопросы мы задавали родителям в одном московском детском саду. Оказывается, ответ зависит от возраста ребенка. «Нет, не виноват. Малыш, что с него возьмешь. Не понимает ведь» — так отвечали большинство родителей, у которых дети не старше 2 лет. Другой ответ дали родители детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тут сомнений не было: виновен и, следовательно, заслуживает наказания.

В чем тут дело? Почему один и тот же проступок мы прощаем малышу и не прощаем старшему?

Проведем простой эксперимент. Покажем ребенку коробку с новой игрушкой внутри, а потом попросим его отвернуться и не смотреть, как мы будем ее раскрывать. Теперь раскрываем. Видите? Малыш отвернулся, слышит шум, с которым поднимается крышка, наши восторженные возгласы… и оборачивается! Соблазн победил.

Конечно, так поступят не все дети. Те, что постарше (4—6 лет), смогут удержаться. Это значит, что они умеют контролировать свое поведение, подчинять сиюминутные желания данному слову. Психологи называют такое поведение произвольным.

Теперь ясно: способен ребенок подчинять свои желания данному слову — пусть отвечает за проступок. Не способен — и спросу нет.

«А как же мы узнаем,— спросит читатель,— сформировалось у ребенка произвольное поведение или нет?» В самом деле, как? В любой больнице нам помогут точно установить степень физической зрелости ребенка, состояние его здоровья. А клиник, где бы установили степень психологической зрелости, в том числе и произвольного поведения, пока еще нет. Вот и приходится каждому из родителей самому, «на глазок», определять, способен ли малыш сдерживать свои желания, можно или нельзя его наказывать. Хорошо еще, что консультантом природа поставила тут чуткое родительское сердце.

Представьте себе, что произошло удивительное событие: 2-летние дети вдруг превратились в гигантов. Каково было бы лилипутам-взрослым среди таких гулливеров-детей? Наверное, никому бы не поздоровилось: ведь гнев малыша, обладающего огромной физической силой, напоминал бы буйство слона, а игра могла бы причинить бедствия и разрушения.

Можем ли мы, однако, считать, что поведение этих детей было бы аморальным? Думать подобным образом — значит отождествлять моральное поведение с произвольным, а неморальное — с непроизвольным. Ошибочность такого понимания лежит на поверхности: не обвиняем же мы животное за то, что оно нас не послушалось; моральная и правовая оценки неприменимы также к душевнобольным, не способным контролировать свое поведение. Иначе говоря, непроизвольное поведение лежит вообще вне границ применимости моральных оценок.

Допустим, однако, что ребенок перешел рубеж моральной ответственности, научился подчинять свои желания требованиям взрослых. «Наконец-то,— вздыхаем мы с облегчением.— Теперь не надо все время следить за ним: не разбил бы, не пролил, не убежал…»

«Но позвольте,— скажет читатель,— это значит лишь то, что он может подчиняться нашему требованию… если захочет. А если не захочет?»

И верно: а если не захочет? Вот мы и подошли к самой главной проблеме морального развития ребенка: как сделать, чтобы ребенок не только мог, но и хотел подчиняться нашим требованиям? Иными словами, как воспитать у него потребность вести себя морально?

«А нужно ли, чтобы он обязательно хотел? — спросит кто-нибудь из читателей.— Главное — не оставлять каждый хороший поступок без награды, а каждый плохой — без наказания, вот и вся премудрость».

Американский психолог Маурер в молодости увлекался обучением говорящих птиц — попугаев. Делал он это очень просто: подходил к клетке с птицей, произносил фразу и давал лакомство (подкрепление). Оказалось: стоило несколько раз проделать такую процедуру, как птица сама, даже в отсутствие экспериментатора, начинала произносить нужную фразу. Маурер полагает, что попугаю было приятно произносить ее, так как у птицы при этом возникали воспоминания о вкусной еде. Приятные ощущения от еды как бы прилипали к произнесению данной фразы.

Точно так же, по Мауреру, происходит моральное развитие ребенка, только вместо экспериментатора тут выступают мать и отец, а вместо подкрепления — материнское молоко и удовольствие от общения с близким взрослым. Если же малыш делает что-то не так, его наказывают. К хорошему поведению «прилипает» удовольствие от награды, к плохому — боль от наказания; вот ребенок и старается вести себя хорошо.

Казалось бы — логично. Только вот беда: у животных наказание за то или иное поведение действительно как бы прилипает к этому поведению, а у ребенка — нет. Накажите его тысячу раз за одно и то же, но если в тысячу первый он будет уверен, что избежит наказания, то все равно совершит этот проступок. Дело просто в том, что ребенок, в отличие от животного, существо сознательное и может планировать свои действия. Так что одними наградами и наказаниями в области морального воспитания многого не достигнешь.

Конечно, можно воспитывать и подобным образом. Но не получится ли такое: если вы мягкосердечны, малыш станет требовать все больших наград, а если предпочитаете наказывать, притерпится к наказанию. Да и морален ли человек, который в обмен на доброту требует награды, а от дурных поступков воздерживается лишь под угрозой наказания?

Допустим, однако, что мы пошли по пути воспитания «без усложнений». Пока ребенок мал — он у нас на глазах, и с наказанием всегда можно успеть. Но чем он старше, тем дальше от родительского ока, от контроля взрослых. Дальше — больше, и вот бывший малыш, а теперь уже взрослый вступает в отношения дружбы и любви. Каким он будет там, в этих отношениях, тщательно скрытых от чужого глаза?

Итак, мы можем быть спокойны за ребенка лишь тогда, когда его нравственное поведение не зависит от контроля со стороны. А это, по-видимому, и значит, что он и может, и хочет, что у него должна быть потребность вести себя морально, выполнять требования родителей и общества не за страх, а за совесть.

«Ну что вы, разве маленький дошкольник на это способен?» — спросит читатель. А почему бы и нет? Слов нет, полеты в космос — великое достижение человечества. Но закономерное. Когда же я вижу, как 3-летний малыш, который еще два с небольшим года назад дрожал от возбуждения при виде лакомства, дарит родителям и незнакомым людям конфеты из своего новогоднего подарка, меня охватывает ощущение чуда.

Как-то один из психологов сказал мне, что, мол, безнадежное дело искать бескорыстие, альтруизм у маленьких детей. Не помню, что я ответил, но все более убеждаюсь, что детство именно тот период, где шансов найти бескорыстие больше всего. И кто знает, не теряем ли мы что-то с годами? Обычно думают: чем старше ребенок, тем он ближе к совершенству. Конечно, он становится сильнее, умнее… Но становится ли он бескорыстнее?

Однако вернемся к нашим размышлениям. Как же узнать, есть у ребенка моральная потребность или нет? На лице ведь у него не написано, почему он поступил хорошо: из моральной потребности или из выгоды? Например, из желания показать: «Вот какой я хороший».

Трудно разобраться в человеке, даже маленьком. А впрочем… Научились же у живого человека рассматривать легкие, сердце, позвоночник. Почему бы и нам не придумать что-нибудь вроде «психологического рентгена»? Поставил ребенка под «аппарат» и видишь, есть у него моральная потребность, можно ему доверять, или его не следует пока оставлять без присмотра.

Представьте себе, что вы сидите в кругу друзей перед экраном телевизора. На экране — фильм; кипят страсти, вершатся судьбы. Одни поступки героев вам нравятся, другие не очень, третьи вызывают негодование. Ну как тут не поделиться с друзьями? Но вот фильм кончается, друзья разошлись, вы опять окунулись в реальную жизнь со всеми ее заботами, трудностями. Понаблюдайте за своим поведением. Вам не кажется, что иногда вы поступаете точно так же, как и герои фильма, хотя раньше, со стороны, вы, быть может, не одобряли такое поведение?

Если вам это удалось, вы стали свидетелем интересного психологического явления: несоответствия между реальным поведением человека и его рассуждениями о поведении других людей. Ведь когда мы судим о других, мы делаем это в беседе с кем-то и волей-неволей находимся под его контролем. Когда же мы от слов переходим к делу, нередко такой контроль отсутствует. Тут-то и выясняется, действительно ли у нас есть потребность вести себя так, как мы говорили нашему собеседнику.

«Позвольте,— скажет читатель,— зачем же мне было обманывать собеседника, говорить ему одно, а делать другое?» Да нет же, ваша искренность не ставится под сомнение. Конечно, вы были уверены, что именно так и поступите. Просто людям свойственно делать для себя маленькие исключения.

Уже известный нам швейцарский психолог Жан Пиаже изобрел интересный способ для изучения моральных суждений детей. Он рассказывал им истории, герои которых — тоже дети — совершали различные проступки, а затем устраивал обсуждение прослушанного. Так, в одной из историй маленький Жан нечаянно разбивает поднос с чашками. Другой малыш, Анри, который вопреки запрету взрослых полез в буфет за вареньем, тоже разбивает чашку. Кого надо сильнее наказать: Жана, разбившего десять чашек, или Анри, разбившего только одну?

«Конечно, Анри,— скажете вы.— Хотя он разбил и меньше чашек, но сделал это, нарушив запрет взрослого; а тот, другой, просто споткнулся, это со всяким может быть». Но не так рассуждают 5-летние. Они не сомневаются: больше виноват Жан, потому что он разбил больше чашек.

В другой истории мальчик разбивает стекло в лавке. Ребенку удалось убежать, но когда он переходил по мостику ручей, доска подломилась и он упал в воду. Почему случилось несчастье? Да мало ли причин: доска подгнила, гвозди проржавели… Но малыши думают иначе: несчастье случилось именно потому, что мальчик совершил проступок. Не разбей он стекло, доска бы не подломилась.

Да, любопытно рассуждают дети, совсем не так, как мы, взрослые… Но вот беда: рассуждать-то они рассуждают, а где у нас гарантия, что в реальной жизни они будут вести себя так, а не иначе? Мы ведь знаем, что на слова малышей (да и взрослых) можно полагаться не всегда. Вот если бы поставить ребенка в реальную ситуацию: пусть разобьет стекло, а мы подстроим так, что ему придется бежать по доске через ручей. Интересно, испугается ли? Если уж ребенок действительно верит в справедливость свыше, его на доску не заманишь; только вряд ли это произойдет. Скорее всего, побежит и не задумается.

«Ничего себе опыт,— скажет читатель.— Что же, так и разрешить ему за здорово живешь бить стекла? А уж если первый рассказ воплотить в реальность, то чашек не напасешься». И правда, зачем бить стекла? Можно придумать что-нибудь попроще. Главное, чтобы смысл остался тот же: сначала ребенок — судья и свидетель, а потом — участник таких же событий.

Постойте, постойте… А не поможет ли эта мысль сконструировать нужный нам «рентгеновский аппарат»?

Возьмите ведро, банку, три шарика от пинг-понга, вогнутую детскую лопатку. Завесьте вход в комнату плотной бумагой с маленькой дырочкой посередине. Вот и весь «аппарат». Теперь предложите малышу переложить шарики из ведра в банку. Видите, это не так-то просто: ручку лопатки надо держать вертикально, иначе ничего не получится. Но вот, наконец, ребенок освоил задание.

А теперь, за неимением телевизора, расскажем ему историю про мальчика, которого взрослый попросил переложить шарики такой же лопаткой, а за это обещал конфету.

«Он положил конфету на стол и ушел,— продолжаем мы свой рассказ.— Мальчик хотел переложить лопаткой, но у него не получалось. Тогда он переложил шарики рукой, хотя и знал, что это запрещено, съел конфету, а когда взрослый вернулся, сказал, что переложил лопаткой. Хорошо ли поступил мальчик? А как бы ты поступил на его месте?»

Выслушаем ответы ребенка, а затем, поговорив немного о постороннем, попросим его переложить шарики лопаткой (нужно только вогнутую лопатку незаметно подменить слегка выпуклой, чтобы шарик скатывался с нее). За выполнение пообещаем награду (марку или конфету), а сами под благовидным предлогом выйдем из комнаты и понаблюдаем за поведением ребенка втайне от него сквозь отверстие экрана.

Вот и заработал наш «психологический рентген». Если малыш выполнит условие (не трогать шарики руками) и будет перекладывать только лопаткой, ему придется отказаться от награды. Таким образом выяснится, что быть честным для него моральная потребность. Если же он в реальной жизни подчиняется правилам только из-за награды или наказания, то и здесь он, конечно, прекрасно обойдется и без лопатки: ведь следов-то не остается.

Давайте вместе с экспериментатором понаблюдаем через экран нашего прибора за поведением двух детей.

Экспериментатор, рассказав Ире (4 г.) историю про мальчика, спрашивает:

— Ира, хорошо Вова поступил или плохо?

— Плохо.

— Почему?

— Потому что неправду сказал. На самом деле ведь он руками, а сказал, что лопаткой переложил.

— А если бы ты была на его месте, стала бы ты руками перекладывать?

— Нет, я бы лопаткой старалась.

— А если бы у тебя лопаткой не получилось?

— То я бы научилась. Если бы один день не получилось, то второй день, если второй день не получилось, то третий день, и так пока не научусь.

Ира остается одна. Пытается достать шарики лопаткой, затем перекладывает их рукой. Некоторое время сидит опустив голову. Затем один за другим вынимает шарики из банки, снова кладет в банку, вновь вынимает и решительно возвращает в ведро. Входит экспериментатор:

— У меня никак не получается. Этой лопаткой трудно переложить. Видите, тут вогнутое и шарик скатывается.

— Значит, ты не смогла переложить?

— Я придерживала рукой, но ведь это не в счет. А если бы не придерживать, то я бы и в семь дней и в семь ночей не научилась.

Оказалось, что все дети от 3 до 7 лет на словах осуждают поступок героя истории. На деле же многие перекладывают шарики руками; даже 3-летние малыши прекрасно понимают: нет доказательств — не виноват. Правда, большинство детей все же сдержали обещание, хоть это и стоило им награды. Поистине, когда видишь такое, начинаешь больше верить в возможности воспитания.

«А все-таки,— слышу я голос скептика,— почему вы уверены, что ребенок, выполняющий задание в одиночестве, делает это из чисто моральных соображений? Да, нарушение не оставляет следов, но все равно малыш может опасаться, что взрослый узнает о проступке. Это и сдерживает его».

Если возможен такой вопрос, значит, мы недостаточно очистили нашу экспериментальную ситуацию от внешнего контроля. В самом деле: «Ведь взрослый так умен, проницателен, а вдруг он каким-то «шестым чувством» догадается, что я не сдержал обещания? По глазам узнает? Нет уж, лучше я воздержусь» — так, наверное, рассуждает ребенок. Придется нам усовершенствовать наш «психорентген» — освободить ребенка и от этого страха. Но как? Сказать ему прямо, что за нарушение нормы наказания не последует, означает разрушить всю психологическую ситуацию. Снять нравственный конфликт. Это нам не подходит. А что, если…

«Послушай,— скажем мы малышу, проявившему моральные качества,— ты пока посиди тут в комнате, посмотри картинки». А теперь пригласим в комнату другого ребенка, склонного к нарушению, и попросим его выполнить задание. «Переложишь шарики — получишь конфету,— говорим мы ему.— Но только трогать шарики руками нельзя». Теперь выйдем из комнаты. Что произойдет?!

Вот проходит минута, другая… и ребенок, выполняющий задание, не выдерживает. Шарик мгновенно перекочевывает в банку. Ребенок-наблюдатель, оторвавшись от книги, как зачарованный глядит на дерзкий поступок сверстника. Иногда делает ему замечание: «А руками нельзя». Войдем в комнату: «Ну как, переложил?» Конечно, маленький «нарушитель» будет убеждать нас в том, что все сделал правильно. Что ж, не будем подвергать это сомнению. «Ну, лопаткой — так лопаткой. Молодец, бери конфету». Добившись своей цели, ребенок уходит… А мы, повернувшись к «наблюдателю», вновь предлагаем ему выполнить задание: «Попробуй еще раз, может, получится». Покидаем комнату.

Вот и наступил решительный момент. Если раньше у ребенка и были опасения перед взрослым, то теперь их нет. Ведь малыш видел: взрослый не станет допытываться, как выполнено задание. Он поверит на слово. А значит, бояться нечего. Тут-то и выяснится, соблюдал ли малыш условие из чисто моральных соображений, или просто боялся наказания.

Оказалось, что после очистки опыта число детей, соблюдающих заданное условие, резко упало. Из сотен детей 3—5 лет условие выполнили лишь 19%; среди детей 6—7 лет таких значительно больше, но все же не так много — 29%. Зато теперь мы можем быть уверены: да, дети, выполняющие норму честности, делают это не из страха перед наказанием. Мотивация их поведения подлинно нравственна, бескорыстна.